Pour sa dernière exposition chez Charley Chevalier, Pancino a construit son tombeau « factice » et nous invite à nous y enfermer avec lui. Lorsque d’autres s’exposent au musée pour, pensent-ils, mieux être vus, Pan cino que les musées pour le moment refusent, s’enterre dans la fraîcheur des crépuscules, dans la pénombre tempérée de sa pyramide.

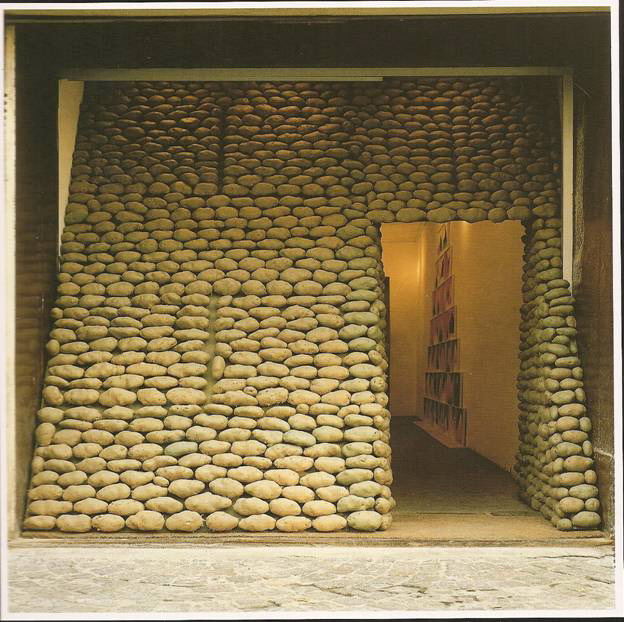

Auparavant, il nous a fait voir le soleil, le soleil brûlant de sa couleur. Nous a fait presque mal aux yeux. Auparavant, encore, nous étions dans la rue. Bruyante. Passante. Les Halles. Le Forum. Nous regardions les façades, cherchant la galerie. Et voilà que nous tombons sur une entrée massive, opaque, couleur de bronze mat, inclinée. Au lieu des pierres des mastabas, des pommes de terre – sur lesquelles et avec lesquelles Pancino travaille depuis des années énormes, pesantes, inquiétantes. Pour entrer, il faut s’incliner. Se voûter sous la voûte. Une sorte d’humilité …

Donc, nous voilà dedans. Nous voilà dans la pyramide. Au coeur. Dans la chambre. Le peintre, par delà la mort, s’est souvenu de la couleur – toute sa vie. Dans trois grandes pièces il dit tout ou presque. Comme un testament. Trois grandes brûlures. Trois grands feux. Surtout ‘Pyramides polychromie » ou « les pyramides dans tous leurs états » (projet pour 36 vues), dont les couleurs sont si violentes qu’elles nous font pressentir, derrière, l’ombre, les ténèbres. Comme s’il y avait là un appel pour nous dire que nous qui sommes vivants et qui pouvons voir la lumière de la peinture, nous ne la voyons pas. Lut~ il est là, avec elle. Il l’a emportée. Qui lui en a fait l’offrande?

A ce moment précis, j’ai pensé à la pensée de La Rochefoucauld: « Le soleil ni la mort ne se peuvent regarder fixement ».

Puis, j’aperçois au pied des escaliers, posée sur le sol, une corbeille pleine de lampes de poche. J’en prends une et je descends au cénotaphe. La chambre mortuaire. L’obscurité. Je suis seul. J’allume et pose quelque part le faisceau de ma lampe, là, puis là un peu plus loin. J’aperçois et j’aperçois encore. Je suis saisi. Emu. Aux larmes.

Le peintre a rassemblé dans un désordre dont on comprend l’ordre caché et le sens juste à l’instant de l’émotion, comme autant d’offrandes, presque des ex-votos, un grand nombre d’oeuvres. De 1949 à nos jours. Toute une vie, déjà, qui défile. Tant de choses que nous n’avons pas vues. Tous ces témoins d’un travail, d’un parcours: des tableaux aux objets, en passant par les sculptures, jusqu’aux premiers travaux sur l’éphémère. Toutes ces oeuvres, Pancino, de manière poétique, amicale mais exacte, nous somme de les apercevoir, au moins une fois, à la lumière de notre lampe.

Quel témoignage d’une douleur! Douleur d’un peintre qui, beaucoup plus que d’autres, a mis la couleur ((dans tous ses états H parce que c’est ainsi qu’elle le met, depuis toujours, lui, le peintre … mais quel sens de l’ironie, aussi, car alors s’écrie-t-il: (Faut-il être mort pour être vivant? Faut-il que je fasse l’obscurité POU1″ que vous puissiez voir ?

Mais tout cela, c’est moi visiteur qui le pense et le dit. L’oeuvre, elle, est là. Calme. Présente. Labyrinthe que je suis jusqu’à la dernière chambre où repose J couchée sur son lit de verre, la figure emblématique d’Isis. Lumière grise par le soupirail. Le silence. Les seins de la déesse, polychromes J gonflés de sève. Le ventre bombé rose chair. (La pièce est composée de pommes de terre peintes).

Je demeure là, longtemps. Je pense à tout ce que je viens de voir. Je pense à la Caverne de Platon. Je pense à tous ceux qui, après moi, seront là. Et je ne peux pas m’empêcher de me dire qu’enfin ils comprendront.

Jean-Pierre Thiébaut

Un commentaire pour “Mastaba 1988”